Texto: Alberto Díaz Añel

Tradução e adaptação: Tiago Marconi

Nossa publicação desta semana tem de tudo um pouco. Vírus, história, literatura, ciência, relâmpagos, rãs, um cientista louco (ou mais de um?), tudo temperado com muito sódio e bastante potássio.

Para começar, o que tem a ver o monstro de Frankenstein com o coronavírus? Muito mais do que vocês imaginam. Mas primeiro vamos falar um pouco do tema que preocupa a todos nós por esses dias. E depois, sim, preparem-se para o horror…

Ultimamente temos escutado vários termos que muitos de nós jamais tínhamos ouvido (inclusive alguns que não existiam há alguns meses), e que, de tão repetidos, passaram a fazer parte de nosso vocabulário cotidiano. Coronavírus, Sars-CoV-2 e covid-19 são ouvidos exaustivamente, mas nem todo mundo pode diferenciar um do outro, e algumas pessoas sabem a que se referem, mas não conhecem suas origens.

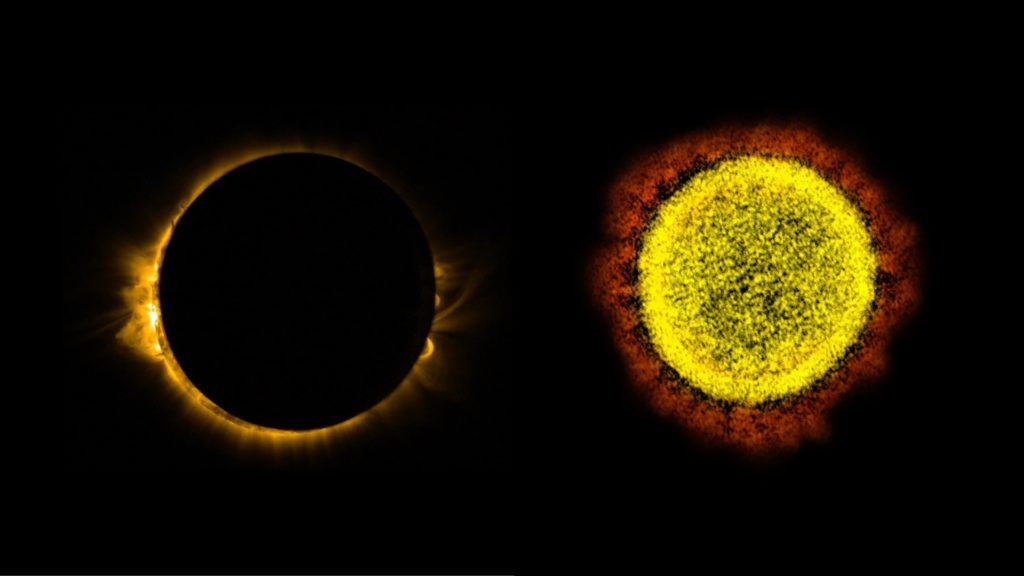

À esquerda, coroa solar durante eclipse (imagem: ESA/Proba-2); à direita, vírus SARS-CoV-2 em imagem de microscópio eletrônico (imagem: NIAID)

Os coronavírus são uma família de vírus (claro) que podem infectar tanto humanos como animais (morcegos, pangolins, camelos etc). O material genético – que, como vimos em publicações anteriores, é formado por RNA – e as proteínas que o rodeiam são envolvidos por uma membrana de lipídios “emprestada” das células infectadas. Nessas membranas, encontram-se algumas proteínas, uma das quais, conhecida como proteína S, funciona como uma chave para entrar nas células e infectá-las. As proteínas S dão ao vírus uma aparência espinhosa, mas que em nada se parece com uma coroa da realeza (ok, parece um pouco). Na verdade, quando esses vírus foram analisados pela primeira vez no microsópio eletrônico, observou-se que o conjunto de proteínas S da superfície viral lhes dava um aspecto similar ao da coroa solar, que é a parte mais exterior da atmosfera do Sol (e é conhecida também como corona, que é coroa em latim). Daí o nome com que foram batizados: coronavírus.

Os primeiros coronavírus descritos em humanos causavam principalmente uma série de sintomas que incluía febre alta, tosse seca e dificuldade respiratória. Isso foi chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês para Severe Acute Respiratory Syndrome). Em 2002, começou uma epidemia na China que se espalhou para uns 30 países, e o coronavírus (CoV) causador da síndrome foi chamado SARS-CoV. Quando começou a atual pandemia, chamou-se o vírus responsável de SARS-CoV-2, e renomeou-se o de 2002 como SARS-CoV-1, para diferenciá-los. Hoje sabemos que o vírus atual infecta muito mais do que apenas o sistema respiratório, mas logo falaremos diso.

E o que quer dizer COVID-19? É simples: como a doença causada pelo SARS-CoV-2 é muito mais complexa do que se acreditava (não é só uma SARS), se deu a ela esse novo nome, que vem de CO (COrona) VI (VÍRUS) e D (Disease, que é doença em inglês), ou seja, “doença do coronavírus”. O 19 faz referência ao ano em que se descobriram os primeiros casos na China, o que aconteceu em dezembro de 2019. E não, não houve 18 vírus antes desse, como sugeriu algum desinformado “conspiranoico”.

Esclarecidos os termos, vamos ao que interessa contar hoje. Dissemos que a COVID-19 é muito mais complexa do que uma SARS (por mais que o vírus leve esse nome). Hoje sabemos que esse vírus não apenas afeta as células pulmonares como produz sintomas muito graves associados a outros órgãos, como o coração, o pâncreas, os rins, o fígado e os intestinos. Mas dois dos sintomas mais surpreendentes são os que afetam o sistema nervoso: a perda do olfato (anosmia) e do paladar (ageusia). De alguma forma, o SARS-CoV-2 ataca neurônios (ou alguma célula associada a eles) que se encarregam de comunicar ao cérebro os cheiros ou sabores que chegam ao nosso nariz ou papilas gustativas. Por sorte, parece ser algo transitório, já que as pessoas cujos sistemas imunes conseguiram vencer o vírus recuperaram esses dois sentidos tão valiosos.

Domíno Público (via pixy.org)

Por falar em sistema nervoso e neurônios: como nosso cérebro sabe que nossas avós estão assando nossos biscoitinhos favoritos, sem entrarmos na cozinha? Ou que o purê tem noz-moscada, apesar de termos dito a nossas mães que odiamos esse tempero? Como faz para distinguir à distância o número do ônibus que se aproxima, ou que o cachorro do vizinho está fora de casa por causa de seus latidos insuportáveis? Ou para conseguir a manha de achar a chave de casa em uma bolsa cheia de tralhas, só enfiando a mão, sem olhar? E como faz para mover todos os nossos músculos e nos levar até a geladeira quando nosso estômago ronca? Tudo isso é graças à eletricidade, e o monstro e Frankenstein tem muito a ver com isso.

Hoje sabemos que os neurônios, que são a parte principal do nosso sistema nervoso, comunicam todos os estímulos que recebemos do exterior através dos sentidos e mobilizam (de forma involuntária e voluntária) todos os músculos de nosso corpo, desde os que nos ajudam a respirar e digerir até os que nos permitem caminhar e abraçar.

Para poder fazer tudo isso, os neurônios precisam mobilizar estímulos de maneira muito rápida, porque se nossos olhos virem um tigre, mandarem mensagem para o cérebro, e esse decidir mover os músculos de nossas pernas para correr na direção contrária ao felino, seria ruim que esse processo demorasse, a não ser que o sistema nervoso do tigre funcionasse na mesma velocidade que o nosso.

E qual é uma das maneiras mais rápidas de mandar sinais a longas distâncias, como, por exemplo, do cérebro até as pernas? Usando eletricidade. Sim, os neurônios são capazes de transformar um estímulo (visual, olfativo, sonoro, táctil e muitos outros) em sinais elétricos que viajam longas distâncias através de longos “cabos”. Mas antes de explicar como isso é possível, vejamos um pouco como se descobriu isso, porque tem relação direta com o tristemente famoso Victor Frankenstein e sua infame criação.

Retrato de Luigi Galvani (autoria não identificada)

Conta a lenda (ou pelo menos uma delas) que, ali pelo fim do século XVIII, um cientista italiano chamado Luigi Galvani estava se preparando para comer umas saborosas patas de rã. Do lado de fora, uma tempestade elétrica aumentava, com relâmpagos que caíam muito perto da casa do famoso pesquisador. Galvani, como bom cientista observador, notou que a cada vez que um raio caía perto, as patas de rã (que obviamente ainda não haviam sido preparadas) se moviam lentamente. Estranhando o fenômeno, não tardou muito a relacionar a eletricidade estática que os raios geravam com o movimento das extremidades anfíbias.

Ele rapidamente se dirigiu ao seu laboratório, onde tinha uma das novas máquinas que estavam na moda e podiam geram pequenas descargas elétricas de maneira artificial. Nessa época, as propriedades da eletricidade estavam sendo descobertas, e fazia pouco tempo que ela podia ser gerada em laboratório, ainda que não houvesse forma de armazená-la. Essa última chegaria alguns anos depois, com a invenção de um dos maiores rivais científicos de Galvani, outro pesquisador italiano chamado Alessandro Volta (“volt” te diz algo?). Essa invenção permitiria guardar a energia elétrica por períodos de tempo mais longos e foi predecessora das pilhas e baterias que conhecemos hoje em dia.

Em seu laboratório, Galvani chamou esse fenômeno de eletricidade animal, que, em sua homenagem, foi chamado mais tarde de galvanismo. Ninguém mais conhece por esse nome, o estudo dos fenômenos elétricos gerados por células é conhecido como eletrofisiologia. Isso não inclui apenas, como veremos, os neurônios, mas também outras células capazes de gerar eletricidade, como os cardiócitos, que se movem de maneira pulsátil e coordenada para fazer o coração bater.

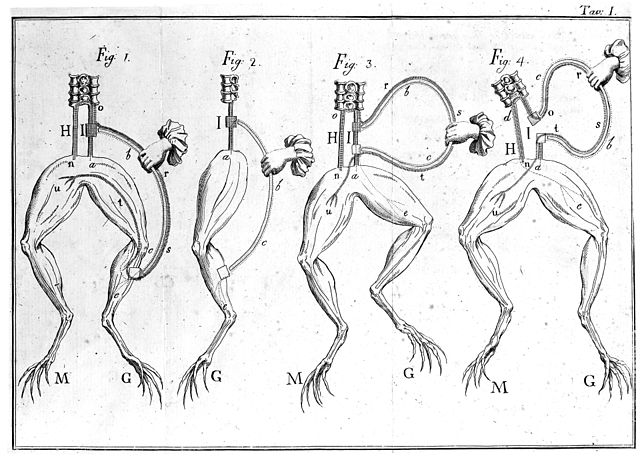

Experimentos de Galvani com o nervo ciático de rãs (imagem: Wellcome Images – CC BY 4.0)

Embora sua teoria da eletricidade animal tenha sido rechaçada a princípio, sobretudo por Volta, Galvani não apenas foi capaz de predizer a geração de eletricidade no corpo (quando os neurônios ainda não haviam sido descritos nem vistos num microscópio), como também vaticinou a existência, nos nervos, de poros que eram capazes de trocar cargas entre seu exterior e seu interior para produzir um impulso elétrico capaz de contrair os músculos. Hoje sabemos que esses poros existem, e são conhecidos como canais iônicos. Alguns parágrafos adiante veremos como funcionam e vamos nos surpreender com o poder de dedução do cientista italiano

Giovanni Aldini (imagem: Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna)

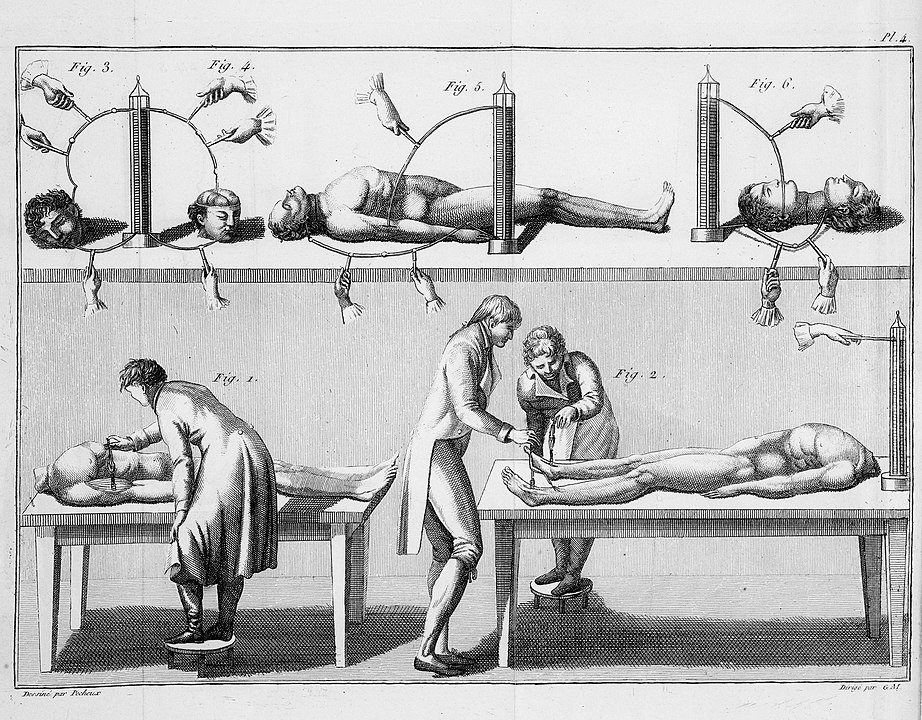

Parece que, nessa época, outros cientistas se interessaram pelo trabalho de Galvani, entre eles, seu sobrinho Giovanni Aldini, que buscava seguir os passos do tio, mas com um toque mais macabro e espetacular. Aldini, em vez das patas de rã, preferia fazer seus experimentos com cadáveres humanos. Solicitava corpos de condenados à morte por algum crime e logo realizava exibições públicas em que “reanimava” os réus com descargas elétricas aplicadas em lugares estratégicos. Era assim que os corpos moviam suas pernas, braços e até abriam os olhos ou faziam caretas grotescas. Claro, tudo graças às contrações musculares induzidas pelas descargas.

Além de horrorosos, esses espetáculos serviram para reforçar, na época, a ideia de que a eletricidade podia devolver a vida aos mortos. Muitos cientistas e médicos contemporâneos de Aldini começaram a fazer demonstrações e experimentos com o objetivo de descobrir o segredo que a vida guardava e que possivelmente se escondia nessa eletricidade animal descrita por Galvani. As performances de Aldini (que, inclusive, foi condecorado por suas contribuições à ciência) eram tão famosas que chegaram a ser o grande assunto da sociedade europeia da época. Foi assim que essas notícias chegaram aos ouvidos de uma adolescente inglesa, inspirando-a a escrever um dos livros de terror mais famosos da história.

Experimentos de Giovanni Aldini (imagem: Wellcome Images – CC BY 4.0)

Retrato de Mary Shelley (autor: Richard Rothwell)

Mary Wollstonecraft Shelley não tinha completado 19 anos quando estava de férias na Villa Diodati, mansão alugada por um famoso escritor inglês da época, George Gordon Byron, conhecido como Lorde Byron, nos entornos no Lago de Genebra, na Suíça. Mary estava passando o verão ao lado de seu marido, o poeta inglês Percy Shelley, de sua irmã torta Claire Clarmont e do médico pessoal de Byron, John Polidori.

Corria o ano de 1816, que seia conhecido como “o ano sem verão”. Um ano antes, do outro lado do mundo, na Indonésia, a violenta erupção do vulcão Tambora cobrira todo o planeta com uma fina camada de cinzas, fenômeno que durou vários meses e produiu mudanças muito nítidas no clima, que se estenderam até ouco mais de um ano depois da erupção. Foi assim que as férias dos Shelley se tornaram chatas pelo péssimo clima reinante, o que levou o Lorde Byron a desafiá-los para ver quem escrevia a história mais assustadora.

A perda recente de sua filha e a esperança de que voltasse à vida graças aos experimentos com eletricidade, que eram de conhecimento público, fizeram com que, da brilhante mente de Mary, nascessem Victor Frankenstein (alguns dizem que baseado em Aldini) e seu monstro sem nome. A história foi tão impactante para os residentes da Villa Diodatti que o marido de Mary a incentivou a completar a obra, Frankenstein ou o Prometeu Moderno, publicada em 1º de janeiro de 1818. Embora o autor da primeira edição figure como anônimo (todos pensavam que havia sido escrita por Percy Shelley, e ninguém acreditava que uma mulher fosse capaz de escrever semelhante história), a segunda edição, de 1831, levou merecidamente o nome da verdadeira autora.

Capa interna da edição de 1931 de Frankenstein, o Prometeu Moderno

Assim como Giovanni Aldini, Victor Frankenstein utilizou o que Mary chamou de “a faísca da vida” para fazer sua criatura se mover. Mas, diferentemente do cientista italiano, Victor conseguiu que ele voltasse à vida. O cientista louco do livro conseguiu o que ninguém havia conseguido até esse momento: que a eletricidade animal voltasse a correr pelos neurônios de um corpo formado por partes de cadáveres. Afora a fantasia criada por Mary, o que é essa eletricidade animal?

Os neurônios são células extremamente especializadas e com características bastante particulares. Para começar, podem ser muito – mas muito – grandes. Embora o corpo dessas células seja parecido com o de outras (com um núcleo que guarda toda a informação genética em forma de DNA), elas possuem extensões longas que, em nós, podem alcançar um metro de comprimento. Hoje sabemos que, em animais maiores, uma só dessas células pode ter de 5 metros (girafa) a 30 metros (baleia).

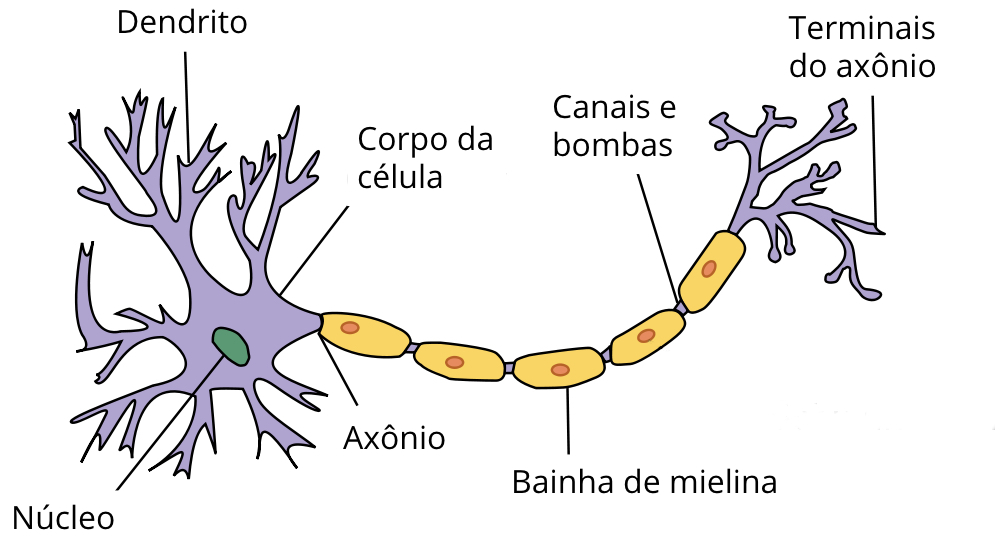

Neurônio (imagem adaptada de Dhp 1080 – CC BY-SA 3.0)

Mas essas extensões têm suas diferenças. Em geral, os neurônios possuem várias extensões de tamanho relativamente curto e só uma chega aos tamanhos descritos acima. As primeiras são conhecidas como dendritos, e a maior como axônio. Além de serem diferentes em quantidade e tamanho, dendritos e axônios têm funções diferentes.

Em geral, os estímulos de que falávamos antes são detectados através dos dendritos. Eles são a via de entrada para iniciar o sinal elétrico que vai enviar a mensagem para diferentes partes do corpo. Também são os encarregados de receber as indicações do cérebro que serão transmitidas ao lugar correspondente.

O impulso elétrico começa a se mobilizar através dos axônios, uma vez que o neurônio tenha processado a imagem e decidido enviá-la. Os axônios funcionam então como longos cabos transportadores que conectam todo o nosso corpo, não só para interpretar o mundo que nos rodeia, mas também para se assegurar de que tudo esteja funcionando corretamente dentro de nós. Como dissemos antes, os nervos não são outra coisa senão grandes pacotes de axônios que correm juntos. Em geral são cobertos por uma bainha de mielina, formada principalmente por lipídios e proteínas. A bainha tem várias funções, entre elas a de isolante (sim, como nos cabos) e a de acelerar o impulso nervoso, como veremos mais adiante.

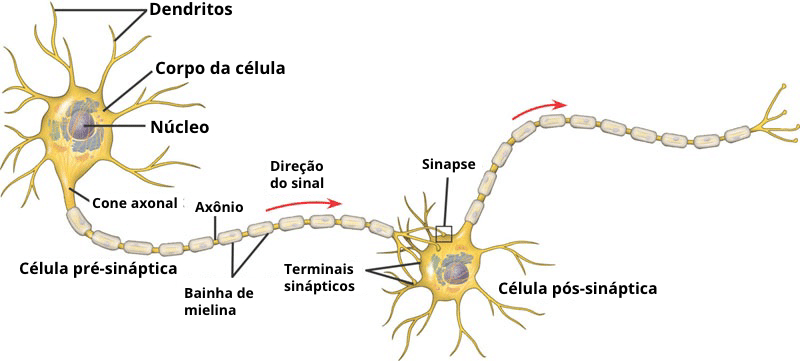

Sinapse entre dois neurônios (Adaptado de Grau-Moya, Jordi. (2011). Integration of the information in complex neural networks with noise)

E a eletricidade? Como bem disse Galvani, para que haja eletricidade, precisa haver troca e mobilização de cargas positivas e negativas. Ele previu que essa troca deveria ocorrer entre o exterior e o interior dos nervos, e que só podia acontecer se esses tinham poros por onde as cargas pudessem passar. E não estava tão errado.

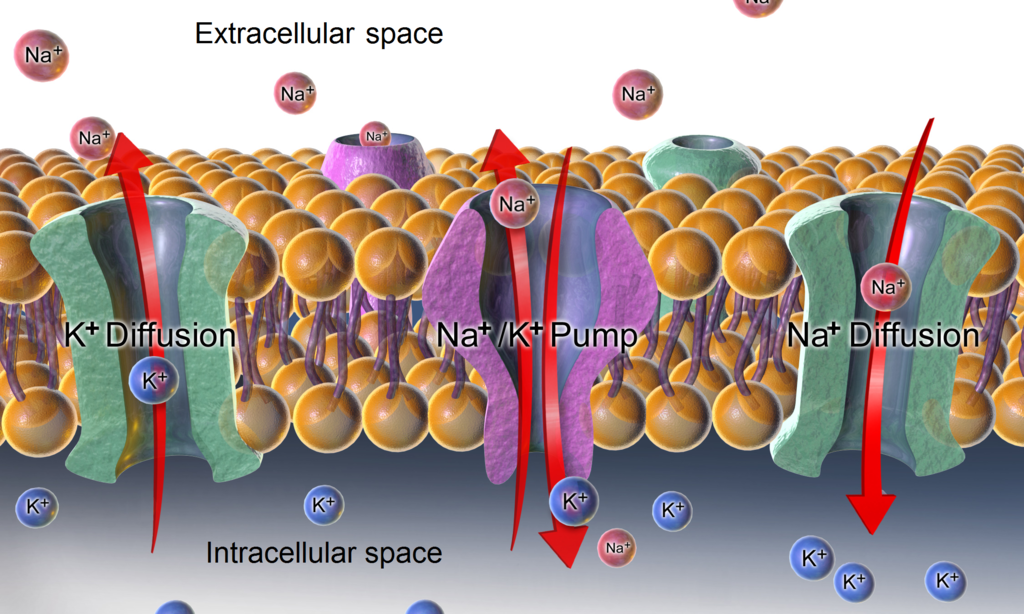

Hoje sabemos que quem gera as cargas são os íons, versões carregadas de elementos químicos simples, como o sódio e o potássio. E os “poros” de Galvani são proteínas chamadas canais e bombas (de bombear, não de explosão) que comunicam o interior dos axônios com o meio externo que os rodeia. Vejamos como funcionam em conjunto íons e canais para gerar e mobilizar eletricidade.

Para começar, um neurônio em repouso mantém um equilíbrio particular de íons. A concentração de sódio é muito maior no exterior do que no interior. Isso se dá por causa de uma proteína localizada nos axônios que funciona como uma bomba que puxa o sódio de dentro para fora, enquanto manda potássio para dentro. O potássio se mantém em equilíbrio graças a um canal por onde ele é transportado sozinho para o exterior. Embora ambos os íons (sódio e potássio) tenham cargas positivas, a maior concentração de sódio no exterior faz com que essa zona seja “mais positiva” que o interior, determinando uma diferença entre as cargas (que geralmente é representada como positiva fora e negativa dentro).

Difusão de íons de sódio (Na⁺) e potássio (K⁺) entre os meios extracelular e intracelular (imagem: BruceBlaus – CC BY 3.0)

Quando o neurônio é estimulado, se produz a abertura de outro tipo de canais que até o momento estavam sempre fechados, conhecidos como canais iônicos. Através deles o sódio externo começa a entrar no axônio, revertendo as cargas, que passam a ser negativas (ou menos positivas) no exterior e positivas no interior. Esse sinal disparado pelo estímulo inicial vai se movendo pelo axônio conforme se abrem mais canais iônicos que deixam entrar sódio.

Lembram da mielina? Sim, o isolante que recobre os axônios. Pois bem, diferentemente do que ocorre com os cabos elétricos, a mielina não cobre todo o axônio, apenas certas partes, de maneira regular. Entre duas bainhas de mielina existe um espaço “pelado” do axônio, que contém todos os canais e bombas para fazer a troca de íons. Devido à sua composição altamente lipídica (gordurosa, digamos), a mielina não apenas serve como isolante como também melhora a condução do impulso elétrico gerado, motivo pelo qual ele “pula” de um espaço sem mielina para outro, aumentando assim a velocidade de condução. Um axônio sem mielina (que existe, também) transmite o impulso elétrico cem vezes mais devagar do que um axônio coberto pela bainha.

Por fim, é preciso ter em conta que essa troca de cargas sódio/potássio que ocorre mediante um estímulo só acontece em um ponto do axônio, que vai trasladando à medida que os íons entram e saem. Isso faz o impulso nervoso em forma de eletricidade viajar como se fosse uma “ola” de torcedores de futebol da Copa de 86, no México. Vocês podem ver um resumo de todo esse processo no vídeo abaixo:

https://youtu.be/2ANeUCFhVQg

Mas o que acontece se o cérebro der a ordem de mover um pé que está pisando numa brasa que escapou da churrasqueira? Lembram que o axônio mais longo mede um metro? Bem, os neurônios funcionam como uma rede e se comunicam entre si. Se a distância do impulso nervoso tiver que viajar mais do que um metro, quando o sinal chegar na ponta do axônio, liberam-se proteínas muito pequenas e bem denominadas neurotransmissores. Essas moléculas saem do extremo do axônio e se movem até o dendrito do próximo neurônio, por um espaço muito estreito entre ambos conhecido como sinapse (ver detalhe na imagem de descrição de neurônios mais acima). Quando os neurotransmissores chegam ao dendrito vizinho, começa uma série de sinais no corpo do neurônio e ela dá início a um novo impulso nervoso mediante a troca de íons no axônio do segundo neurônio, como descrevemos mais acima.

Dessa maneira, os receptores de dor e calor (que são neurônios adaptados) captam que a brasa está queimando nossa pele, mandam a mensagem através de vários neurônios interconectados, e ela chega ao cérebro, que, frente à emergência, envia, por meio de outro conjunto de neurônios, o sinal para contrair os músculos da perna, e assim evitar que o pé continue queimando. Tudo em milésimos de segundo!

Embora ainda não saibamos, a perda de olfato e paladar gerada pela infecção por Sars-CoV-2 poderia estar relacionada a algum mecanismo pelo qual o vírus, ao entrar nas células das mucosas nasais ou bucais, afetaria o início do estímulo gerado pelas proteínas aromáticas nos neurônios encarregados de detectar o cheiro e o sabor, impedindo assim que o impulso nervoso se dirija ao cérebro para discernir do que se trata o que estamos cheirando ou saboreando (lembrem que esses sentidos se complementam). Ou talvez afetem diretamente o impulso nervoso, impedindo a troca de íons. Logo saberemos.

Chegamos ao fim de nossa história. Pudemos ver como nosso corpo gera sua própria eletricidade, tal como deduziu Galvani. E ainda que o sobrinho dele não tenha gostado, hoje nos fica bem claro que, por mais que apliquemos eletricidade desde fora, um neurônio morto jamais voltará a se recuperar. Precisaria avisar a Victor Frankenstein…

Ciência Monstruosa é um projeto do pesquisador e comunicador científico argentino Alberto Díaz Añel, que o Ciência na rua está adaptando para o português. Toda sexta-feira, publicamos um texto aqui e nas nossas redes sociais. Confira abaixo os já publicados.

Vampiros: quanto mais longe, melhor (publicado em 3 de julho)

Vampiros e doenças do sangue (publicado em 10 de julho)

Os lobisomens e o crescimento dos pelos (publicado em 17 de julho)

Podemos matar o que não está vivo? (publicado em 24 de julho)

Como o corpo se defende? (publicado em 31 de julho)

O essencial é invisível aos olhos (publicado em 7 de agosto)

À flor da pele (publicado em 14 de agosto)

Ciência Monstruosa: os tijolos da vida (parte 1) (publicado em 21 de agosto)

Ciência Monstruosa: os tijolos da vida (parte 2) (publicado em 28 de agosto)