Láurea foi concedida até hoje a apenas 57 mulheres, ante 873 homens e 25 organizações

Jennifer Doudna (esq) e Emmanuelle Charpentier (dir), em versão LEGO (foto: Maia Weinstock – CC BY-NC-ND 2.0)

O Nobel deste ano mereceu destaque especial por ter laureado três cientistas mulheres nas chamadas ciências duras, além de uma quarta ter conquistado o prêmio de literatura. Certamente é boa notícia, mais pelo que estimula de ampliação e aprofundamento do debate sobre as razões da permanência do fosso entre mulheres e homens no reconhecimento ao trabalho científico de cada um do que pelo ineditismo do fato – que, na verdade, não há, já que, no ano mais generoso de 2009, três pesquisadoras das hard sciences, mais uma cientista social e uma escritora levaram as cobiçadas coroas suecas para casa (ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mulheres_laureadas_com_o_Nobel).

Desde que foi concedido pela primeira vez, em 1901, e dois anos depois incluiu entre os três premiados em Física a genial polonesa Marie Curie – caso único de cientista, independentemente de gênero, a receber duas láureas em áreas distintas ao longo da história do prêmio –, o Nobel foi distribuído até hoje a apenas 57 mulheres, ante 873 homens e 25 organizações. Se considerarmos só as pessoas, as mulheres representam 6,12% no universo geral da premiação, que reúne física, química e fisiologia e medicina, as três áreas de ciência strictu sensu, mais economia, literatura e o Nobel da paz.

Desde que foi concedido pela primeira vez, em 1901, e dois anos depois incluiu entre os três premiados em Física a genial polonesa Marie Curie – caso único de cientista, independentemente de gênero, a receber duas láureas em áreas distintas ao longo da história do prêmio –, o Nobel foi distribuído até hoje a apenas 57 mulheres, ante 873 homens e 25 organizações. Se considerarmos só as pessoas, as mulheres representam 6,12% no universo geral da premiação, que reúne física, química e fisiologia e medicina, as três áreas de ciência strictu sensu, mais economia, literatura e o Nobel da paz.

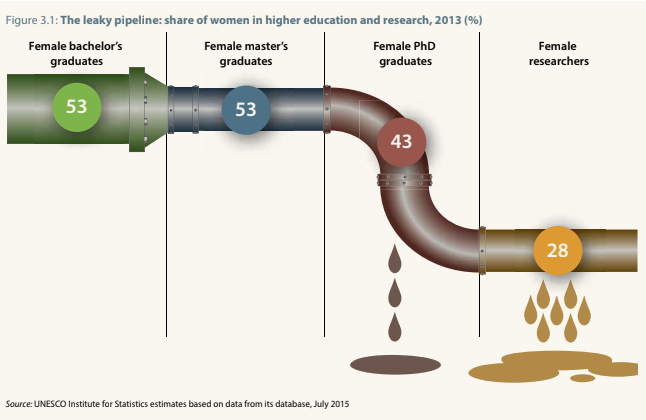

Ora, se é verdade que, no começo do século XX e ao longo de sua primeira metade, as mulheres, apesar de Marie Curie, não passavam de um pequeno punhado de almas na força internacional do trabalho – visível – responsável pela produção científica, o quadro passou a mudar gradativa e consistentemente a partir do pós-guerra e, principalmente, desde a década de 1960 (ver gráfico da PNAS).

Essa evolução, no entanto, nem de longe se reflete na premiação do Nobel, como de resto não se projeta com clareza sobre outros prêmios, títulos, postos de comando e funções de decisão que deveriam contemplar proporcionalmente as mulheres. “A ciência permanece institucionalmente sexista. Apesar de algum progresso, as mulheres cientistas ainda recebem menos, são promovidas menos frequentemente, ganham menos grants [auxílios à pesquisa] e estão mais propensas a abandonar a pesquisa do que os homens com qualificação similar”, dizia a respeitada revista científica Nature na apresentação de sua edição especial dedicada às mulheres cientistas, de março de 2013..

Mas sejamos realistas. Não é só a ciência que atravessa o século XX – e segue pelo atual – presa, em larga medida, de uma cultura estruturalmente machista e, com frequência, racista e xenófoba. Em vastos campos do engenho e do pensamento humanos prosseguem as práticas perversas de exclusão, em meio aos embates disfarçados ou escancarados contra as forças das várias minorias (maiorias, em realidade) que buscam fazer avançar pautas de igualdade e inclusão. Um rápido e mesmo não muito atento olhar à política, por exemplo, nacional ou internacional, pode mostrar bastante a esse respeito.

Voltemos ao Nobel. Em física, dos 114 prêmios concedidos a 216 laureados (ou a 215 cientistas) entre 1901 e 2020, com um intervalo de 1941 a 1943, anos terríveis da II Guerra, foram somente quatro as mulheres agraciadas, incluindo a norte-americana Andrea Ghez, neste ano. Expliquemos logo a pegadinha 215 ou 216 premiados: é que John Bardeen recebeu o Nobel de física duas vezes, a primeira em 1956 e a segunda, em 1972, por diferentes trabalhos (Marie Curie, vale lembrar, recebeu o de física em 1903 e o de química em 1911).

Uma das evidências gritantes que os números apontam é que a participação de mulheres no Nobel de física é de escandaloso 1,85%. E, a ressaltar, após Marie Curie, 60 anos se passaram até que outra mulher, a norte-americana Marie Goeppert-Mayer, recebesse a láurea em 1963, junto com dois colegas. Mais 55 anos se passaram até que o Nobel premiasse mais uma física, a canadense Donna Strickland, em 2018, que também o dividiu com dois colegas.

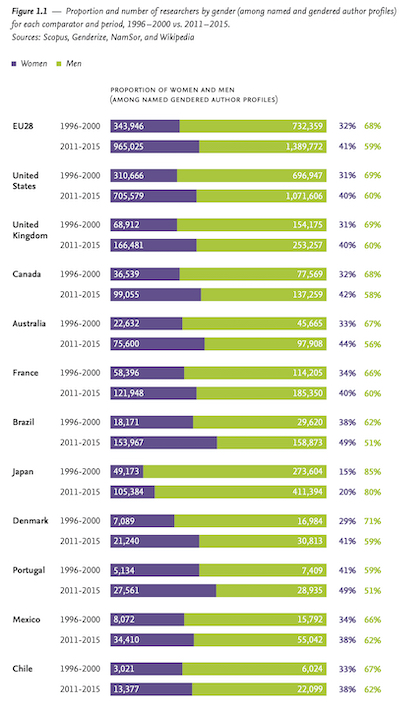

Mas será a área tão escassa em mulheres? Um excelente trabalho publicado no ano passado pela Elsevier, Gender in the global research landscape, mostra numa tabela (figura 1.3) a proporção de mulheres em relação ao total de pesquisadores, em dois distintos intervalos de tempo, em diferentes áreas do conhecimento, em vários países. Assim, se em física e astronomia, no período de 1996 a 2000, nos Estados Unidos, as mulheres eram 26,7 mil em um universo total de 129 mil cientistas, no período de 2011 a 2015 elas eram 87 mil num total de 262,8 mil. Ou seja, passaram proporcionalmente de 20,7% a 33,1% de um intervalo de tempo considerado a outro.

Dentro dos mesmos parâmetros, no Brasil essas cientistas passaram de 27,4% a 49,6%, praticamente a metade do universo (1,1 mil em 4,2 mil e 8,4 mil em 16,9 mil). E no Japão, para olhar um outro exemplo muito diferente, as mulheres na física e astronomia passaram de 8,5% a 12,5%, de um ao outro intervalo de tempo (4,5 mil em 53,6 mil e 10,7 mil para 85,2 mil). Primeira conclusão: o Brasil não está nada mal na fita. Segunda conclusão: mesmo tomado o exemplo extremo do Japão, uma participação de menos de 2% de mulheres no Nobel de física expõe uma absurda realidade.

Sem esmiuçar tanto os dados para as outras áreas, vale observar que o Nobel de química, graças ao prêmio deste ano concedido à francesa Emanuelle Charpentier e à norte-americana Jeniffer Doudna, tem sete mulheres num universo de 186 cientistas laureados em 112 prêmios, ou seja, elas representam 3,8% do total. E o Nobel para fisiologia e medicina contabiliza 12 mulheres no total de 222 cientistas laureados em 111 premiações, isto é, elas conquistaram 5,4% das láureas. Sugiro às interessadas e interessados examinar com tempo as tabelas que estão nos trabalhos citados aqui, elas abrem um campo riquíssimo para um exame muito bem embasado de ciência e gênero.

É tempo de observar, nesse comentário, como cheguei aos estudos e tabelas citados e/ou reproduzidos, tanto para destacar a generosidade das pessoas-fontes a quem recorri, menos de 24 horas antes de escrever o texto (ah, essa mania de jornalista de brincar com a escassez do tempo!) quanto para atestar a máxima de que a construção da narrativa jornalística se faz coletivamente, com o concurso de muitas instâncias extra-jornalismo, ainda que liderada por jornalistas.

No fim da tarde da terça-feira, 13, eu tinha certeza de que duas pessoas poderiam me apontar rapidamente o caminho das pedras para gráficos e tabelas consistentes e extremamente úteis para examinar melhor a questão das mulheres no prêmio Nobel: Carlos Henrique de Brito Cruz, ex-diretor científico da Fapesp e novo vice-presidente sênior das redes de pesquisa da Elsevier, e Fabrício Marques, jornalista, editor de política científica e tecnológica da revista Pesquisa Fapesp. Ainda acrescentei uma jovem cientista, militante feminista e anti-racismo, Mariana Inglez, doutoranda do Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo (USP), que por sua vez acionou a amiga Daniela Pareja, doutoranda em Zoologia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

Pois bem, antes que terminasse a manhã da quarta-feira, 14, de Mariana e Daniela eu recebia a edição especial da Nature “Mulheres na ciência” e um artigo da Plos One sobre publicações de mulheres em ecologia e zoologia. De Fabricio, o artigo citado da PNAS, o estudo da Unesco referido em gráfico, além de links de matérias sobre gênero da Pesquisa Fapesp, publicação que – também de forma rápida – gentilmente permitiu a reprodução de um gráfico neste artigo. E de Brito Cruz, o rico material da Elsevier e três diferentes páginas da seção “Dados” da Pesquisa Fapesp (obrigada!). Portanto, esse comentário foi elaborado a 10 mãos, em primeira instância, e a dezenas, em outras. E o melhor: o material recebido serve a várias outras matérias sobre ciência e gênero.