Ante os horrores hoje enfrentados pela sociedade brasileira, a universidade pública busca ao mesmo tempo decifrá-los e agir para ajudar a barrá-los

Schäferle / Pixabay

O que o ato público nacional “Educação contra a barbárie”, marcado para a próxima terça-feira, 18 de maio, tem a ver com a indagação “Por que falta vacina no Brasil?”, título da nota técnica do boletim número 30 da Rede de Pesquisa Solidária da sexta-feira passada, 7 de maio?

E o que ambos, um movimento político e um conteúdo de divulgação científica, têm a ver com a afirmação de que “o bolsonarismo é uma seita”, com a conclusão de que “no horizonte do projeto bolsonarista está um estranho Brasil pátria cristã” ou com a proposição de que “Bolsonaro venceu a eleição de 2018 porque parte dos brasileiros foi seduzida pela ideia da violência redentora”?

Resposta: primeiro, são os cinco flores de um solo comum, a ameaçada universidade pública brasileira. Em segundo lugar, são alguns dos novos e inumeráveis exemplos do gigantesco esforço que ela realiza, nos variados territórios que a compõem, para estudar, compreender e, ao mesmo tempo, contribuir para minorar as dores excruciantes que hoje dilaceram a sociedade brasileira – na linha de frente, as mais de 420 mil mortes até agora decorrentes da covid, das quais parcela considerável poderia ter sido evitada por uma gestão minimamente competente e responsável da saúde pública.

Em tempo, antes de nos determos em cada exemplo e de talvez encontrar um novo fio robusto de articulação entre eles, um pequeno mapa para os leitores: o espírito do “Educação contra a barbárie: ato público nacional em defesa da educação”, proposto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob a liderança do reitor João Carlos Salles, está bem exposto aqui. As 20 páginas da nota técnica sobre as vacinas coordenada pelos sociólogos Fernanda de Negri, do Instituto de Pesquisas Puras e Aplicadas (Ipea) e Glauco Arbix, da Universidade de São Paulo (USP) estão disponíveis aqui.

Em tempo, antes de nos determos em cada exemplo e de talvez encontrar um novo fio robusto de articulação entre eles, um pequeno mapa para os leitores: o espírito do “Educação contra a barbárie: ato público nacional em defesa da educação”, proposto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob a liderança do reitor João Carlos Salles, está bem exposto aqui. As 20 páginas da nota técnica sobre as vacinas coordenada pelos sociólogos Fernanda de Negri, do Instituto de Pesquisas Puras e Aplicadas (Ipea) e Glauco Arbix, da Universidade de São Paulo (USP) estão disponíveis aqui.

O bolsonarismo como seita e implicando uma visão de mundo bélica está no livro mais recente de João Cezar de Castro Rocha, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Guerra cultural e retórica do ódio: crônicas de um Brasil pós-político, lançado neste ano pela editora Caminhos, de Goiânia. De forma mais compacta, os resultados de sua pesquisa estão também no terceiro episódio em vídeo da “Pequena enciclopédia do bolsonarismo”, produção da revista Carta Capital, apresentado pelo autor.

Um percurso sobre a construção da pátria cristã a cargo do filósofo Paulo Arantes, professor aposentado da USP, com comentários de Miguel Lago, cientista político, professor visitante na E-Paris, está no vídeo de uma mesa de debates no Congresso Virtual da UFBA de fevereiro deste ano, e, por fim, a explicação sobre a vitória de Bolsonaro consta do livro A república das milícias: dos esquadrões da morte à era Bolsonaro, de Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, lançado pela editora Todavia no ano passado.

“(…) os eleitores escolheram um justiceiro para governá-los. Como se o país decidisse abandonar suas instituições democráticas para se tornar uma enorme Rio das Pedras gerida por princípios milicianos”, diz Paes Manso no final de uma obra (p. 294), absolutamente indispensável, assim como a conferência de Arantes e as proposições de Castro Rocha, para refletirmos sobre a natureza da tragédia que o Brasil vive hoje.

Política pelas vacinas

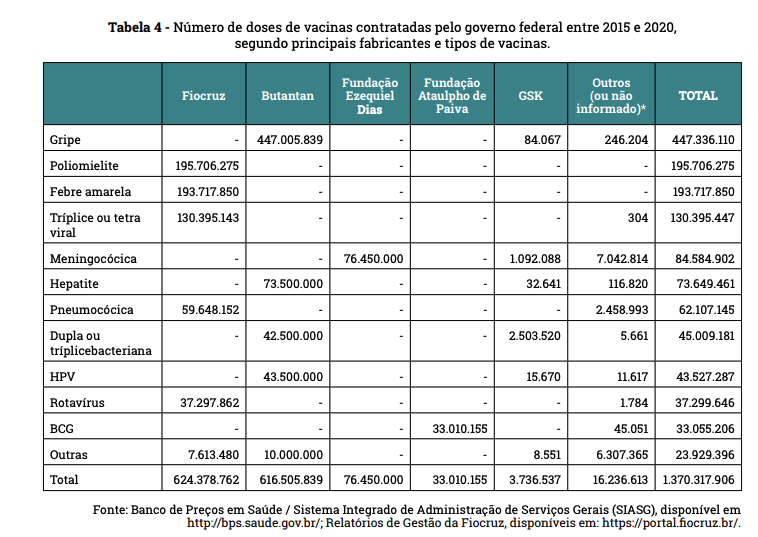

A nota técnica da Rede Solidária de Pesquisa, que reúne mais de 100 pesquisadores mobilizados para aperfeiçoar a qualidade das políticas públicas na crise da covid-19 e ajudar a salvar vidas, faz uma análise econômica desapaixonada do mercado mundial de vacinas hoje. Valendo-se de dados consistentes, mostra os movimentos dos países mais ricos para garantir o estoque dos imunizantes contra a covid-19 às suas populações, enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) tentava atuar para garantir, sem um êxito notável, o produto às nações mais pobres – até abril, 82% do total de doses das vacinas foram aplicados nos países de renda alta e média alta. E de 1 bilhão de doses aplicadas no mundo até meados daquele mês, apenas 38 milhões haviam sido fornecidas pelo Covax, o consórcio formado pela Organização.

Retirado de https://redepesquisasolidaria.org/wp-content/uploads/2021/05/boletimpps-30-7maio2021.pdf

O mercado de vacinas tem faturamento anual em torno de US$ 20 bilhões, contra aproximadamente US$ 1 trilhão do mercado farmacêutico em geral, segundo a OMS. E a pandemia exigiu que praticamente se triplicasse em tempo recorde a produção mundial de vacinas, com a demanda de cerca de 10 bilhões de doses de produtos contra a Covid até o final de 2022, quando a produção de vacinas de todo tipo era de 5,5 bilhões de doses em 2019.

Neste cenário, a nota técnica observa que, no Brasil, “o principal gargalo da vacinação não está na capacidade do sistema de saúde de aplicar as doses de forma rápida, mas na disponibilidade de imunizantes em quantidade suficiente para atender à população”. A oferta teria que ser incrementada em mais de 300 milhões de doses em 2021 para imunizar 70% da população, e o governo brasileiro não negociou em tempo hábil as compras internacionais nem traçou planos a sério para aumentar a capacidade de produção doméstica nos próximos anos, considerando o provável prolongamento da epidemia.

“Desde abril/maio de 2020 já era possível prospectar produtores e negociar contratos de compra de vacinas, mas o governo Federal só realizou suas primeiras contratações em setembro de 2020, com a AstraZeneca e, em janeiro de 2021, com o Butantan, após muita pressão do governo do Estado de SP e da sociedade. Essa é a principal evidência da falta de estratégia para enfrentar a pandemia” (p. 14).

Entre as 12 conclusões que apresenta de forma resumida logo na abertura do documento, a nota alinha: “5. Governos de diferentes matizes ideológicas compreenderam que não haveria produção suficiente de doses e apostaram em várias vacinas simultaneamente; 6. O governo brasileiro escolheu um caminho diferente: assinou o primeiro contrato, apenas em setembro de 2020 e com apenas um fabricante, a AstraZeneca; 7. A produção brasileira, concentrada na Fiocruz e no Instituto Butantan, provavelmente não dará conta da necessidade de vacinar sequer com a primeira dose o conjunto da população. É fundamental que investimentos sejam alocados para que o Brasil aumente sua capacidade de fabricação”.

A nota também aponta o equívoco brasileiro ao se colocar em oposição aos países que defenderam a quebra de patentes durante a pandemia, que já inclui até o governo dos Estados Unidos sob a liderança do presidente Joe Biden.

No entendimento dos pesquisadores, o Brasil terá que agora aderir com vigor à suspensão das patentes, entendendo que vacinas são mesmo um bem púbico global, preparar o país para aumentar decisivamente sua produção própria e comprar fortemente no mercado internacional, tudo ao mesmo tempo, sem o quê o enfrentamento à pandemia seguirá na dramática precariedade do atual momento.

A escassez de vacinas “não se dá por falta de orçamento. O país tem condições financeiras para comprar quantas doses forem necessárias para a imunização da população”, argumenta. “Os preços pagos pelas vacinas têm variado ao redor do mundo, de acordo com os diferentes produtores”, observa. A da AstraZeneca entre US$ 2 e US$ 5 a dose, e a da Pfizer, mais cara, entre US$ 15 e US$ 20, mostra que seria necessário “algo entre R$ 11 bilhões (supondo um preço US$ 5/dose) e R$ 22 bilhões (US$ 10/dose) para imunizar toda a população brasileira. Não é pouco, certamente, mas é muito menos do que os custos sociais e econômicos da pandemia”, completa.

Protesto em São Paulo, na terça-feira, 11 (Foto: Roberto Parizotti via FotosPublicas)

A nota técnica é enfática quando condena a autorização a setor privado para comprar as vacinas contra covid. “É importante ressaltar que a estratégia de permitir ao setor privado comprar e distribuir as vacinas à população é equivocada e ineficaz porque os grandes fabricantes estão comprometidos com vendas para governos e não negociam com o setor privado. Além disso, a imunização é uma questão de saúde coletiva, não individual”.

O documento termina fazendo quatro recomendações de curto prazo ao governo brasileiro para “garantir vacinas a toda a população, não apenas em 2021”, e tendo claro que 400 milhões de doses não serão suficientes para imunizá-la nos próximos anos: 1. iniciar negociações com outros produtores de vacinas, inclusive aquelas ainda em desenvolvimento. 2. acelerar a produção na Fiocruz e no Butantan; 3. fazer novos investimentos na ampliação da capacidade instalada dessas instituições, e 4. tentar acordos internacionais com países que já compraram mais vacinas do que a necessidade de suas populações, em especial EUA e Canadá.

Para o longo prazo, a proposta apresentada é produção de conhecimento e desenvolvimento local de tecnologias para a produção de vacinas. “O Brasil possui uma base científica competente em pesquisas de vacinas, mas não dispõe de outros produtores, além de Fiocruz e Butantan, capazes de desenvolver e escalonar uma nova vacina”.

“Sem capacidade industrial de produção, dificilmente haverá uma vacina brasileira contra a covid-19. O Brasil precisa mobilizar suas competências científicas e produtivas para avançar em novas plataformas tecnológicas para o desenvolvimento de vacinas, tais como as de mRNA, que possivelmente se tornarão o padrão-ouro da produção de vacinas no mundo nos próximos anos. Para isso, é preciso investimentos em pesquisa e uma estratégia de ampliação sustentada do nosso parque industrial no setor farmacêutico”.

Diálogo de surdos

Está fora de dúvida que o diagnóstico e as recomendações da nota técnica da Rede Solidária de Pesquisa se erguem sobre uma base de conhecimento e dados consistentes. Entretanto, a considerar análises de outra ordem, igualmente consistentes, geradas na universidade pública brasileira sobre o atual governo do país e a natureza do projeto bolsonarista, aparentemente, as recomendações só têm futuro num outro cenário político, que não o atual. Num cenário conformado por racionalidade política, que pressupõe mais que tudo negociação, não guerra, não transformação dos adversários em inimigos.

Vale começar aqui pelo diagnóstico de Castro Rocha. “Guerra cultural, é literalmente, o grito de guerra de toda a militância bolsonarista. E o bolsonarismo é incompreensível se não entendermos que a guerra cultural fornece o eixo de sua visão do mundo e o motor de sua ação política”, diz ele no vídeo anteriormente citado.

Tal guerra pressupõe uma divisão do mundo num registro maniqueísta, o bem de um lado, o mal de outro, “num lado os meus, os que me são próximos, no outro os inimigos a serem eliminados”. Castro Rocha considera que esse conceito foi mais claramente inserido no cenário político partidário em 1992, nos Estados Unidos, por Patrick Buchanan, adversário de George Bush nas primárias republicanas quando o presidente iria disputar a reeleição. Comunicador e político medíocre, segundo o pesquisador da UERJ, Buchanan, atacando gays e lésbicas e defendendo as escolas religiosas, identificava uma guerra religiosa e cultural em curso no país e convocava seus seguidores a travá-la. Obteve 20% dos votos nas primárias. Na afirmação de Bolsonaro, “as minorias se adequam ou simplesmente desaparecem”, entre tantas outras similares, Castro Rocha vê exatamente o discurso dessa guerra, dentro da qual a política verdadeiramente não tem vez.

Essa guerra, observa ele, tem uma dinâmica, baseada na disputa incessante de narrativas polarizadoras e na contínua criação de inimigos imaginários. “Bebianno, Moro, Barroso, também vão sendo transformados em inimigos”. Sua retórica tem por base notícias falsas, teorias conspiratórias etc. que criam um movimento de massas digitais, uma verdadeira midiosfera, diz. E com muita habilidade e capacidade de produção, inundam o Whatsapp e canais próprios de Youtube, que exercem um papel fundamental, metódico e planejado, na criação de desinformação sistemática.

O sistema se vale de robôs e perfis falsos, sim, “mas tem uma grande capacidade de produzir interação orgânica verdadeira, com a militância o dia inteiro difundindo informação falsa”, ele observa. Castro Rocha destaca também a criação do aplicativo Mano, que põe gratuitamente à disposição da população um grande número de canais de rádio e televisão só com narrativas favoráveis a Bolsonaro. “São narrativas a que não temos acesso porque não participamos dos canais bolsonaristas”, observa.

O linguista destaca ainda que é uma linguagem que mantém a coerência de todo esse empreendimento de comunicação, “a retórica do ódio, que procede à desqualificação desumanizadora outro”. Assim, ele se torna um infiel, um inimigo interno, via uma técnica discursiva continuamente reiterada, conforme proposto por Olavo de Carvalho, e que pode ser ensinada e aprendida. “A polarização, a impossibilidade e a interdição de diálogo político nessa pólis pós política” termina por criar uma realidade paralela. Segundo Castro Rocha, ela se torna uma forma de vida, na qual é necessário fazer aglomerações, não usar máscaras ou usá-las de forma errada, tomar ivermectina “e fazer da cloroquina uma hóstia profana”, a ponto de se poder perfilar e cantar o hino nacional para uma gigantesca caixa de remédio. “Tudo isso se torna uma realidade, onde nunca mais entrará a Globo lixo, nunca mais a extrema imprensa”. A militância torna-se um sistema de crenças, uma verdadeira seita, e é fundamental entender hoje a centralidade desse fenômeno, de acordo com o pesquisador.

Há pontos de contato entre o que ele encontrou em suas pesquisas e o que disse Paulo Arantes, em fevereiro, no outro vídeo citado, valendo-se principalmente de Gabriel Feltrán: “O Brasil está na vanguarda da desintegração do mundo. Estamos às vésperas de um colapso nacional sem precedentes na história do país e a tragédia que só conhecemos de livros, vamos assistir em vida, vamos viver proximamente a hecatombe que já está a caminho”.

Arantes observou que estamos vivendo uma contrarrevolução peculiar, sem revolução. “É uma citação de um artigo de um jovem sociólogo, Gabriel Feltran, numa edição dos Novos estudos Cebrap, de 2020, versão de um artigo originalmente publicado numa revista americana de antropologia, The Revolution we are living now”, disse. Por sua vez, isso já era citação a uma expressão empregada em 19 de março de 2019 pelo presidente da república, para destacar que estamos, de fato, vivendo uma revolução conservadora, distinta de outras da história política e social brasileiras, que na verdade são reviravoltas, porque têm uma linha de continuidade, são cumulativas.

“Essa é a primeira em que há um corte decisivo, uma ruptura histórica. Estamos vivendo uma revolução, sim. E Gabriel encontrou o mote para falar dessa revolução, para ele, uma ressurreição das formas elementares do exercício do poder político e social numa sociedade como o Brasil, no escritor e jornalista, Antonio Prata, que em 2019 teve uma intuição genial ao chamar jagunços os líderes dessa revolução”, contou Arantes.

Gabriel, segundo ele um conhecedor profundo das classes populares brasileiras confinadas nas grandes periferias das nossas grandes cidades, especialmente São Paulo, diz que a revolução inédita que estamos vivendo “contém uma promessa de redenção feita ao povo, que não é um protagonista, mas um espectador absolutamente passivo dessa promessa de redenção que um dia chegará, através de um processo revolucionário”. A meta nesse processo “é uma pátria cristã, onde o povo se reencontrará consigo mesmo e com a pátria que lhe foi roubada”.

Essa revolução “é uma guerra justa, tem um protagonista, que tem uma mola: a limpeza da cidade, limpeza dos bandidos e de seus associados, que são os corruptos e os esquerdistas”. Os protagonistas dessa limpeza redentora que os reencaminhará finalmente à utopia da pátria cristã redescoberta “são justamente os jagunços”. Só que Feltran, na visão de Paulo Arantes, avança o sinal para além do que dizia Prata, e, “num achado tremendo, diz que a revolução que estamos vivendo é um processo protagonizado pelos jagunços que se emancipam, e no qual existe um projeto de emancipação prometido ao povo passivo que apenas espera, assiste e concorda, acompanha”.

E do que se emancipam esses jagunços? “De seus coronéis, diz Gabriel. Resumidamente, para quem conhece a ressonância das palavras, numa frase, metade da história do Brasil, e sem nenhum anacronismo, análise de máxima atualidade”, resume Arantes. “Então, a revolução que estamos assistindo é dos jagunços contra seus coronéis. Jagunços e elites continuam subjugando o povo que, em princípio, eles irão redimir nesta pátria cristã alcançada ao fim desse processo”.

Mas quem são esses jagunços, para Gabriel? “São sobretudo os policiais militares, os policiais civis, portanto, jagunços fardados, e são, além do mais, os pastores evangélicos, que exercem esse poder elementar sobre o restante da sociedade”. São eles que exercem, “através das igrejas, através das delegacias, através dos batalhões, dos conselhos de tutoria de menores, dos conselhos de direitos humanos que eles povoam e comandam”. Tudo isso “junto com síndicos de condomínios, com representantes da assim chamada ‘sociedade civil’ com todas as aspas, que comandam todos esses órgãos reguladores, a segurança dos bairros completamente abandonados num certo sentido, mas por outro lado não abandonados, enfim, todo esse corpo intermediário eu chamaria de jagunços”.

As milícias, genialmente reveladas em sua gênese e em sua natureza contemporânea por Bruno Paes Manso, constituiriam, nessa visão, parte desse grande corpo intermediário de jagunços. Entretanto, com todo o rigor da análise que faz recuar até os anos 1950 os fundamentos das milícias que terminaram por tomar de assalto parte substancial da política nacional, Paes Manso conclui seu livro com menos pessimismo que outros pesquisadores desse Brasil do presente.

“Depois do assassinato de Marielle, uma das últimas mensagens que ela escreveu nas redes sociais continua a ressoar: ‘quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?’ Bolsonaro veio com a proposta de acirrar a guerra. O surto que levou os eleitores a optar por essa via já faz parte da história brasileira, mas se tudo der certo, será passageiro”, diz o autor.

A duração da pandemia, não sabemos. A duração do processo político que estamos vivendo, também não. A universidade pesquisa incessantemente uma e outro. E se mobiliza intensamente por sua permanência, sem o quê, podem nem sobrar faróis nessa tempestade.

A propósito, diz João Carlos Salles, o reitor da UFBA, que ”o ato ‘Educação contra a barbárie’ já começou. Sendo instrumento de mobilização e sendo grande a mobilização, como estamos vendo, o ato já é um sucesso. Resultado? Vamos continuar, porque nesse momento, nenhum gesto é suficiente e todos são necessários no combate ao autoritarismo, ao obscurantismo, e na resistência ao ataque às universidades”.