Mariana Inglez e Caren Queiroz

Mariana Inglez em etapa de campo na FLONA de Caxiuanã (Foto: Jamil Serrim)

Mulheres negras quando se encontram em ambientes como a academia, se reconhecem no primeiro olhar. Em especial nas áreas ditas STEM (Science, Technology, Engineering and Math) ou em bom português, nas ciências biológicas e exatas, mulheres negras ainda são minoria nos grupos de pesquisa. Enquanto autoras deste texto, vale lembrar que nos conhecemos em um encontro sobre divulgação científica e como de costume (mas sem naturalizar) em encontros ou congressos no país, público e palestrantes são formados por uma maioria branca. Nos acolhemos instantaneamente porque basta nos reconhecermos enquanto mulheres negras cientistas e já empatizamos com os possíveis percalços de nossas caminhadas, frequentemente solitárias, de nossas vidas acadêmicas até que chegássemos onde estamos hoje.

Um fruto deste primeiro encontro foi materializado especialmente numa conversa no dia 27 de maio em uma live, a convite da Rede Kunhã Asé de Mulheres na Ciência da Universidade Federal da Bahia,um coletivo de mulheres que visa debater assuntos relacionados às disparidades de gênero, étnica e de classe na academia por meio de ações de divulgação e educação científica, apoio às mulheres acadêmicas e intervenção em espaço de decisão nas instituições de pesquisa. A live versou sobre a importância de projetos de divulgação científica que pensem em temas de inclusão racial e gênero.

Na semana do meio ambiente, a conversa que tivemos se faz presente. Como sensibilizar para temáticas ambientais, uma população tão diversa quanto a brasileira, se quem discute com protagonismo a pauta representa apenas uma parcela da população? Quando pensamos em nomes cujos rostos, vozes e discursos sobre preservação ambiental têm destaque, quantos são de pessoas negras? Quantas pessoas negras ou indígenas ocupam cargos bem remunerados para pensar sobre a temática?

Um caso que vale ser relembrado sobre o não lugar de pessoas não-brancas no protagonismo sobre discussões ambientais, é o da jovem liderança ambientalista negra de Uganda, Vanessa Nakate.

Vanessa foi cortada em edição de foto oficial do Fórum Econômico Mundial, de janeiro desse ano de 2020. Ao lado de jovens ambientalistas da Europa, na foto original, Vanessa comentou sobre a edição da foto e a escolha da publicação em seu Twitter, e relembrou que apesar do continente africano ser o que menos emite gases que contribuem com o efeito estufa ou com o consumo desenfreado diretamente relacionado com o aquecimento global, é justamente a população negra quem mais sofre e sofrerá com impactos causados por desastres ambientais.

No Brasil, apesar de lideranças (frequentemente femininas) negras, indígenas, camponesas e caiçaras discutirem racismo ambiental e lutarem por justiça socioambiental, seguem sendo brancas as vozes com protagonismo e em locais de tomada de decisão em diversos movimentos com espaço para a discussão dos temas.

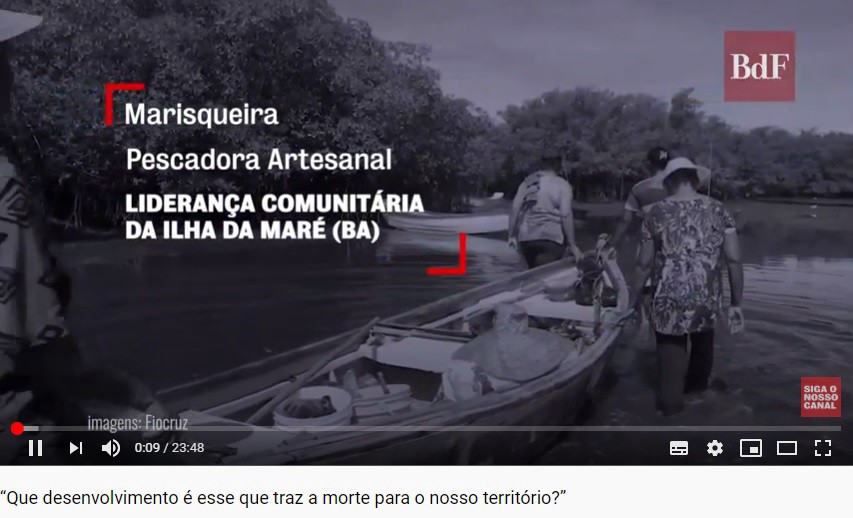

Em Ilha de Maré (Salvador-BA), Eliete Paraguassu é exemplo de liderança para a temática da preservação ambiental atrelada à luta por igualdade racial e que questiona a invisibilidade de mulheres negras.

Não é de hoje que se fala sobre o histórico racista do ambientalismo em suas origens e o quanto o legado de muitas discussões de movimentos que pensam meio ambiente e mudanças climáticas têm falhado com pessoas não-brancas. Não a toa, apenas após os recentes eventos com repercussão internacional que escancaram casos de racismo recorrentes nos EUA, líderes de organizações ambientais como a World Resource Institute (WRI), a Natural Resources Defence Council e a World Wide Fund for Nature (WWF), de forma inédita, manifestaram-se em prol da importância de se pensar em igualdade racial e racismo, em todas as suas expressões e em todos os setores de nossa sociedade. Reconhecer que organizações em prol do meio ambiente não têm atentado para a importância da luta antirracista, como fez ainda essa semana a The Nature Conservancy (TNC), e atuar de maneira prática e efetiva para a construção de justiça racial e ambiental, parece ser o único caminho possível para promoção de bem estar humano e preservação da natureza.

Quando voltamos o olhar para a divulgação científica no Brasil e no mundo, novamente o protagonismo branco é indiscutível em todas as áreas do conhecimento, e as ciências biológicas e ambientais não fogem à regra. Quantos documentários de natureza com narradores ou desbravadores das mais diversas paisagens do planeta não brancos você se recorda de ter assistido? E aqui o gênero pode ser utilizado no masculino mesmo, uma vez que inclusive vozes femininas também são raras e, quando ocorrem, novamente só recordamos de mulheres brancas. É importante reconhecer que a imagem do homem branco explorador segue a mesma lógica colonialista do início das ciências naturais.

Por mais que a intenção seja boa e aqui se reconheça a validade das atividades e produtos de divulgação científica que têm sensibilizado muitas pessoas também para as pautas ambientais e para a importância das pesquisas realizadas nas universidades em todo o país, independente da área de conhecimento em questão, esse texto visa reforçar a importância de se pensar interseccionalidade em todos os contextos.

Considerando uma sociedade tão diversa e desigual quanto a sociedade brasileira, pensar representatividade importa. Para dialogar com o diferente, o diferente também precisa ser quem comunica. Para que a ciência e as discussões sobre preservação do meio ambiente sejam mais interessantes e acessíveis para um público mais amplo, quem produz o conhecimento científico e quem divulga esse conhecimento, também precisa ser diverso.

Fazendo um levantamento sobre cientistas das áreas ambientais, ainda observamos uma maioria de cientistas brancos, em sua maioria homens, em sua maioria de classes sociais mais privilegiadas. É muito mais difícil que o discurso dessas pessoas chegue a quem está no extremo oposto disso (e é muita gente que entra aqui). É um ciclo vicioso. A hora que tivermos mais pessoas das quebradas, mais pessoas negras e indígenas produzindo e comunicando ciência, a ciência também vai ser mais interessante para esse público, que vai se reconhecer nesse espaço, se reconhecer como detentor desse tipo de conhecimento, como potencial agente no processo do fazer científico e como beneficiário da produção desse conhecimento. O mesmo pode ser dito para o protagonismo em discussões sobre pautas ambientais, é preciso dar espaço, voz e reconhecimento àquelas e àqueles cuja história de vida está diretamente atrelada à luta por justiça socioambiental, independente do acesso ao conhecimento acadêmico-ocidental.

Para além da representatividade, é preciso lembrar que conhecimento também é poder. Voltando à academia, lugar de fala das autoras do texto, defendemos que a presença de mulheres negras nas diferentes áreas científicas reestrutura a lógica de quem detém o conhecimento. Embora isto não nos isente do racismo e nos force a repensar nossas práticas a fim de contribuir com a descolonização também do pensar acadêmico, ocupar este espaço nos remove do lugar de objeto para o lugar de protagonismo na produção intelectual. Outro ponto é a atenção e a ressignificação das questões que são criadas na comunidade científica a partir do reconhecimento e respeito à diversidade não só fenotípica, mas dos modos de vida e das interações sociais dos povos. A produção e a divulgação científica operada por nós mulheres negras funcionam, portanto, como um mecanismo de encontro de poderes que garante representatividade para futuras gerações, ocupa espaços de decisão e produção intelectual, bem como, questiona a pesquisa, seus objetos e seu uso.

Caren em trabalho de campo (acervo pessoal)

Refletir sobre estes aspectos logo lança a questão sobre como agir na contramão dessa estrutura. Para isto, acreditamos na importância do incentivo a iniciativas que aproximem a população dos esforços para preservação ambiental, seja favorecendo o protagonismo de lideranças locais para o tema ou para minorias que se encontram na academia estudando as relações humanas com nossos biomas e a conservação de nossa biodiversidade.

De qualquer modo, algumas ações requerem urgência circunstancial como uma resposta a episódios racistas que levam ao questionamento da presença de pessoas negras em certos ambientes. Após a série de eventos de grande repercussão nos EUA sobre a violência do racismo que culminou no assassinato de George Floyd, na semana do Meio Ambiente se inicia o movimento #BlackInNature e a #BlackBirdersWeek (em reconhecimento ao episódio de racismo sofrido por Chris Cooper, observador de aves conhecido no Central Park, NY). O movimento objetiva divulgar pessoas negras que atuam nas ciências ambientais ou que praticam atividades na natureza e a defendem. Enquanto mulheres negras que tivemos acesso à universidade, que discutimos preservação ambiental em biomas ameaçados e divulgação de ciência, acreditamos na importância dessas reflexões também no Brasil, onde justiça ambiental e justiça racial precisam ser pensadas como intimamente correlacionadas, bastando lembrar o assassinato de João Pedro e de tantas outras crianças negras que quando vivas, pouco tiveram acesso aos nossos recursos naturais.

Mariana Inglez (Foto: Elaine Mineiro)

Mariana Inglez é bióloga, atuando na área de Bioantropologia, Mestra e doutoranda pelo Instituto de Biociências, no Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva, da Universidade de São Paulo (LAAAE/USP). Atualmente estuda dieta e suas relações com estilo e qualidade de vida em comunidades ribeirinhas na região da Floresta Nacional de Caxiuanã-PA. Co-fundadora do projeto de divulgação científica Evolução pra Todes, que visa contribuir com inclusão racial e de gênero em sua área de atuação.

Caren Queiroz (acervo pessoal)

Caren Queiroz é bióloga, Mestre e doutoranda em Ecologia (UFBA). Co-fundadora da Rede Kunhã Asé de Mulheres na Ciência e do projeto de ciência cidadã Guardiões da Chapada, projeto de ciência cidadã para monitoramento da relação entre flores e animais na região da Chapada Diamantina. Não se cansa de estudar e produzir ciência em projetos que envolvam a sociedade e o ambiente.