Lucas Veloso, para o Ciência na Rua

Pesquisa de doutorado investigou como jovens negros moldam suas identidades em Queimados – RJ

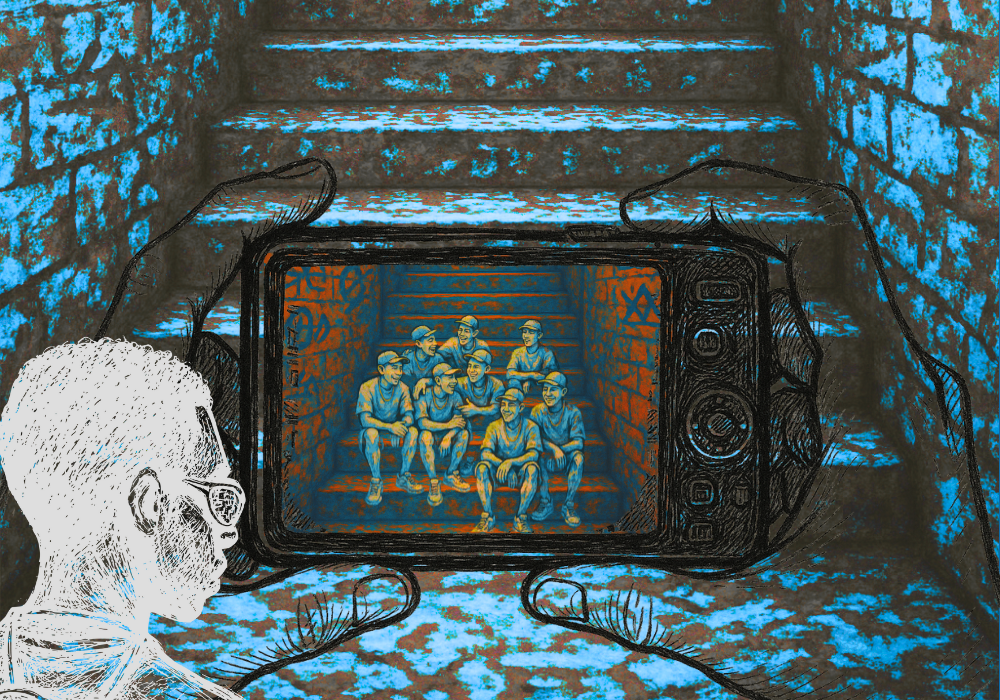

ilustração: Kairo Rudah

Quando entrou no vagão do trem rumo à Central do Brasil, Dayo, 16 anos, percebeu os olhares. Passageiros se ajeitaram nos bancos, esconderam celulares, apertaram bolsas contra o corpo. “Meu primo disse: ‘gente, aqui não tem ladrão não’”, contou o adolescente. Negro, morador da periferia de Queimados (RJ), Dayo não se surpreendeu com a cena — para ele, esse tipo de desconfiança faz parte da rotina. “Isso aí é racismo. A gente tá só existindo, mas parece que já somos suspeitos só por estar ali.”

A experiência vivida por Dayo é uma das que compõem a tese Moleques pretos: um estudo sobre juventudes pretas na cidade de Queimados, da pesquisadora Mônica da Silva Francisco. Defendida em 2022 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a tese mergulha nas trajetórias de quatro adolescentes negros com idades entre 14 e 16 anos — Dayo, Idris, Issa e Omar — que crescem em territórios marcados por violência, pobreza e ausência do Estado. A partir de entrevistas, observação participante e análise documental, Mônica investiga como esses jovens constroem suas masculinidades em meio ao racismo, ao medo e à luta por pertencimento. A pesquisa — disponível aqui — foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares da UFRRJ.

Um território onde o racismo se mistura à geografia

Com mais de 140 mil habitantes, Queimados ocupa uma posição estratégica na Baixada Fluminense: fica entre importantes vias de transporte, como a Rodovia Presidente Dutra e a linha férrea, o que facilita o deslocamento urbano e a circulação de mercadorias. Essa posição, no entanto, também a torna central em dinâmicas territoriais de disputa entre milícias e facções, que ajudam a torná-la uma das cidades mais violentas do Brasil, segundo o Atlas da Violência 2024. Problemas sociais como desaparecimentos forçados, somados à atuação intensa do aparato policial refletem diretamente na vida das juventudes negras locais.

Para Mônica, o território não é apenas cenário, mas elemento ativo na formação da subjetividade desses jovens. As fronteiras entre bairros controlados por facções ou milícias, os becos onde a luz pública não chega, a presença constante da polícia — tudo isso marca o cotidiano e interfere na forma como esses adolescentes se movem, sonham e se expressam.

Os jovens entrevistados moram em bairros diferentes — como Vila Camorim e Santo Expedito —, mas compartilham experiências de deslocamento com medo, de censura sobre como se vestem e com quem andam. Omar relata que evita ir à escola com mochila de um certo modelo para não ser confundido com “aviãozinho”. Issa menciona que não usa chinelo e bermuda em determinadas áreas. “É como se o corpo deles já carregasse um código de perigo aos olhos dos outros”, analisa Mônica.

Racismo cotidiano e performatividade da suspeição

A tese mostra que o racismo que molda essas juventudes é, muitas vezes, silencioso e sistemático. Não se trata apenas de ofensas diretas, mas daquilo que a autora chama de “performatividade da suspeição”. Estar num shopping, entrar num trem, andar em grupo pela rua — todas essas ações, comuns a qualquer adolescente, ganham outra dimensão quando o corpo é negro e periférico.

Dayo e Idris relatam situações em que foram seguidos por seguranças. Omar lembra como foi tratado com frieza por um atendente de loja. “A gente já entra sabendo que vão olhar diferente”, diz. Para Mônica, esse tipo de violência simbólica opera como um reforço constante da sensação de não pertencimento. “A cada interação, esses jovens são lembrados de que não estão no ‘lugar certo’, de que precisam se explicar, se justificar”, afirma.

Masculinidades em disputa

A masculinidade desses jovens não é construída apenas em oposição ao feminino, como em muitas abordagens tradicionais, mas também como resposta ao racismo, à violência e à exclusão. A figura do “homem de respeito” — trabalhador, provedor, discreto — convive com a do “bandido” ou “traficante”, que exerce poder e impõe respeito pelo medo. Idris, por exemplo, expressa admiração por um tio que “nunca se meteu com crime” e conseguiu comprar uma moto com o próprio esforço. Para ele, esse é o modelo de homem que deseja seguir.

Mas há contradições. Omar fala da tentação de “ganhar dinheiro rápido” no tráfico. Issa, embora diga querer ser pastor, admite que se sente tentado ao ver colegas com tênis de marca e celular novo. Para Mônica, esses dilemas são centrais: “A masculinidade negra periférica é construída entre a tentativa de fugir do estigma e a necessidade de sobreviver — o que, às vezes, leva a uma adesão parcial a esse mesmo estigma”.

Escola e trabalho: promessas e frustrações

A escola, embora central na trajetória dos quatro entrevistados, aparece na tese como um espaço que ora acolhe, ora repele. Dayo se diz “invisível” para professores. Omar relata episódios de violência escolar e punições desproporcionais. Ao mesmo tempo, todos reconhecem na escola uma chance de sair “do caminho errado” — expressão usada repetidamente.

Já o trabalho surge como símbolo de maturidade e segurança. Idris começou a vender balas no trem aos 12 anos. Issa ajudava o pai como ajudante de pedreiro. O desejo de trabalhar está presente nos quatro jovens, mas quase sempre se choca com a realidade de um mercado informal, precário e, muitas vezes, excludente. “O trabalho aparece como estratégia de sobrevivência, mas não necessariamente de emancipação”, pontua Mônica.

A fé como refúgio e projeto

Entre os entrevistados, a religião — especialmente o protestantismo evangélico — aparece como espaço de cuidado e construção de valores. Omar fala com carinho da igreja que frequenta com a avó. Issa, como já dito, quer ser pastor. Para Mônica, as igrejas evangélicas na Baixada Fluminense cumprem papéis que o Estado muitas vezes ignora: oferecem alimentação, lazer, redes de sociabilidade e, em alguns casos, oportunidades de inserção no trabalho informal.

Contudo, a pesquisadora também aponta limites: “Se, por um lado, a igreja acolhe, por outro, reforça normas de conduta rígidas e, muitas vezes, conservadoras, que podem silenciar outras formas de expressão desses jovens”.

Polícia: entre o desejo e o medo

Um dos trechos mais complexos da tese é a análise da relação dos jovens com a figura do policial. Omar sonha em entrar para a PM. Dayo fala que queria ser policial “para ajudar as pessoas e proteger a família”. Mas todos relatam medo da abordagem, da truculência, da possibilidade de serem confundidos com criminosos.

“Esses moleques querem ser aquilo que também temem”, escreve Mônica. Para ela, essa ambivalência revela o poder simbólico que a autoridade policial exerce nos territórios: ser da polícia é, ao mesmo tempo, ser respeitado e estar do outro lado da mira. A farda, nesse contexto, é também um desejo de pertencimento e reconhecimento social.

Juventudes em movimento

A pesquisa conclui que não há uma única forma de ser jovem negro em Queimados. Ao contrário: há múltiplos atravessamentos, ambiguidades e tentativas de negociação com o que se espera deles. São jovens que criam táticas de resistência no cotidiano, silenciam para sobreviver, se protegem entre si. São também meninos que sonham, riem, se apaixonam, imaginam futuros — mesmo que o presente pareça querer lhes negar isso.

“Esses moleques pretos não são estatísticas, nem ameaças. São sujeitos que elaboram, sonham e desejam, mesmo dentro de um contexto que insiste em silenciá-los”, afirma Mônica, ao final de sua tese. Em tempos de discursos que desumanizam, sua pesquisa é um lembrete poderoso: entender essas juventudes é também reconhecer que, apesar de tudo, elas estão vivas e reinventando possibilidades.